糖尿病外来とは

糖尿病をはじめとする生活習慣病の診察・治療を行うのが糖尿病外来です。糖尿病を発症している方だけでなく、健康診断などで糖尿病や生活習慣病の疑いを指摘された方、糖尿病によく見られる症状などに心当たりがあるという方もお気軽にご相談ください。

このような症状の方には受診をお勧めします

…など

糖尿病について

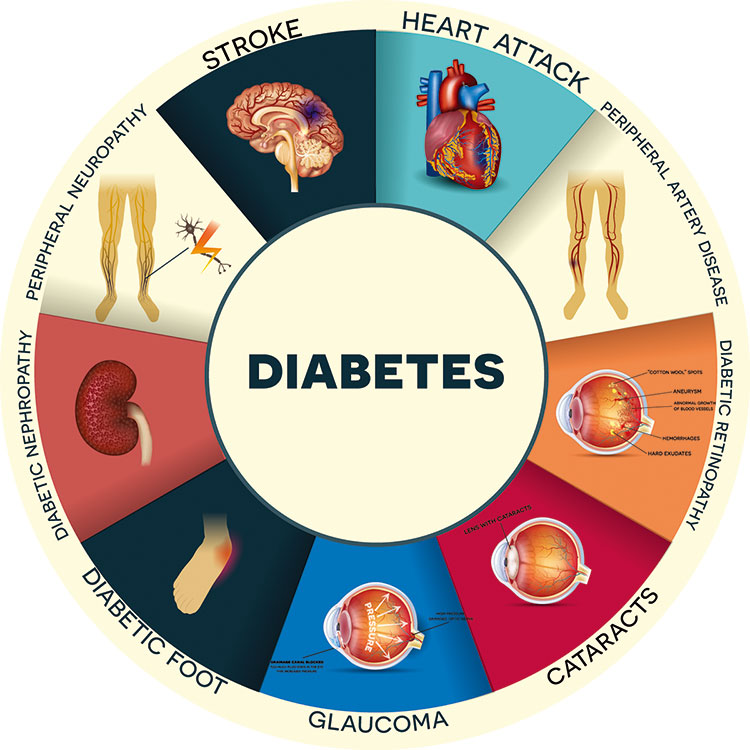

Stroke 脳卒中

heart attack 心臓発作

peripheral artery disease 末梢動脈疾患

diabetic retinopahty 網膜症

cataracts 白内障

glaucoma 緑内障

diabetic foot 足病変

diabetic nephropathy 腎症(腎臓病)

peripheral neuropathy 末梢神経障害

すい臓から分泌されるインスリン(血液中のブドウ糖を組織に取り込ませ、血糖値を下げる働きをしているホルモン)が不足・枯渇していたり、十分であっても様々な理由で標的となる脂肪・筋肉などの細胞・組織にうまく作用しなくなることで血糖値が上昇するのが糖尿病です。

発生の機序・メカニズム

〜インスリンの働き・意義を知る〜

◎インスリンの働き食事により血糖(ブドウ糖)が上昇すると膵臓からインスリンが分泌され、主に筋肉・脂肪でのブドウ糖取り込みや肝臓での糖新生を抑制し血糖を下げます。さらに肝臓・脂肪で中性脂肪合成を促進したり、筋肉でタンパク質を合成促進させます(体重は増加します)。

インスリンが作用しにくくなりエネルギー源であるブドウ糖を筋肉等の細胞がうまく取り込めなくなると、未処理のブドウ糖が血液中にダブつき高血糖の状態となります(インスリン抵抗性の始まり)。

すると、ブドウ糖は肝臓に回され脂肪へ変換され蓄積されたり、腎臓から尿糖となって排泄されます。さらに高血糖の状態が進行し、ついに膵臓からのインスリン分泌が枯渇すると、今度は逆にエネルギー源を脂肪やタンパク質に依存するのでそれらの分解が進み、体重が減少してしまいます(ケトーシス・ケトアシドーシス)。

◎インスリンは太るためのホルモンインスリンは細胞・組織を合成させるための物質(成長促進因子)なのです。従って、インスリンが枯渇すれば痩せ、過剰となれば太るのです。インスリンを有意義に利用し蛋白質合成が優位となれば健康的ですが、脂肪合成が優位となればメタボリック症候群の状態に向かいます。ほとんどの方が、糖尿病よりも先にメタボを発症することの理由はまさにここにあります。まさに、運動療法で筋肉を使うことが糖尿病の治療に有効なのです。そして、インスリン注射やインスリン分泌促進薬を不必要に使用し続ければ、血糖が下がらない・太るなど逆に病状が悪化するのです。

高血糖の状態が長い間続いてしまうと全身の血管に様々な問題が起き、いろいろな合併症(三大合併症:糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症・腎臓病、糖尿病性神経障害)や大血管障害、具体的には心筋梗塞や脳梗塞、腎不全による人工透析、下肢切断、重症感染症など、深刻な事態にも陥ります。そのため、糖尿病を早期に発見し早期に治療を開始することが大切なのです。

◎血糖を下げるのが苦手な現代人そもそも、人類・生命の歴史は飢餓との戦いの連続であり、低血糖にならないよう体内には血糖を上げ維持するためのホルモンが複数備わっています。一方で、血糖を下げるホルモンはインスリンが唯一であり、下がりすぎないようになっています。したがって、飽食の現代においては、血糖を下げることがむしろ困難になることは不思議ではないのかも知れません。

種類について

糖尿病にはいくつか種類があり、以下の通りです。

1型糖尿病

膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞が主に自己免疫によって破壊されることで、インスリンが産生・分泌されなくなる状態が1型糖尿病です。10歳未満の小児や若年層に患者が多いことから、かつては「若年型糖尿病」と呼ばれていました。しかし、成人でも発症することが判明し、逆に若年でも遺伝が原因の糖尿病(MODY・ミトコンドリア糖尿病等)や特に生活習慣による糖尿病(いわゆる2型、インスリン分泌はあり)が増えてきたため、現在の1型糖尿病に分類されました。日本での年間発症率は10万人あたり1〜2名ほどといわれていますが、検査・診断の進歩で高齢者でも発見されることもあり、実際の数は多いものと推定されます。

診断

血糖値、HbA1cに加え、

- 血中インスリン・Cペプチド(CPR)値

- 抗GAD抗体価

- 抗IA-2抗体価(GAD抗体が陰性時に測定)

他には、ICA・IAAといった膵頭関連自己抗体があります。

分類

- 劇症1型糖尿病(数日間で急激に進行、自己抗体陰性、発症時にインスリンは完全に枯渇)

- 急性発症1型糖尿病(小児・若年に多い、自己抗体陽性、インスリン分泌は極めて低い)

- 緩徐進行1型糖尿病(中年以降に多い、自己抗体陽性、徐々にインスリン分泌は低下)

治療

-

強化インスリン療法:インスリン注射による補充療法が基本必須です

頻回注射法(自己注射)と皮下インスリン注入療法(持続皮下注入ポンプを使用)があります。

前者では管理不良の難治性のケースにおいて後者(当院非対応)を行います。 - 一部のSGLT2阻害薬を併用するケースもあります(保険適用あり)

2型糖尿病

糖尿病患者全体の9割以上を占め、成人で発症する場合のほとんどがこの2型糖尿病です。

遺伝的要因のほか、日頃の不摂生な生活習慣(食べ過ぎ、運動不足)、ストレスなどの原因でインスリンの分泌が不足あるいは低下するなどして発症すると考えられています。

初期症状はほとんどみられませんが、そのまま放置すると徐々に全身の血管や神経が障害され、様々な合併症を引き起こします。

二次性糖尿病(特定の原因があって起こる糖尿病)

遺伝子異常や特殊な病気(内分泌疾患や膵疾患、ウイルス感染など)、あるいは薬剤・化学物質の影響などが原因で起こる糖尿病を言います。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて見つかる糖代謝異常のことをいい、明らかな糖尿病の状態は含みません。また、妊娠前から糖尿病を発症している“糖尿病合併妊娠”とも別の定義です。

完全なる糖尿病ではありませんが、妊娠時はインスリンの働きを弱めるホルモンが胎盤から多量に分泌されるようになります。そのため、高血糖状態に陥りやすい糖代謝異常の状態になるのです。胎児への奇形リスクや母体への周産期合併症リスクが生じるため、軽度な高血糖でも厳格な血糖管理が求められます。また、妊娠糖尿病を経験した母親は将来2型糖尿病を発症するリスクが高く、出産後も長期的なフォローアップが重要です。

診断基準75g経口ブドウ糖負荷試験を行い、以下のうち1つ以上を満たす。

(1)空腹時血糖:≧92mg/dl

(2)1時間値:≧180mg/dl

(3)2時間値:≧153mg/dl

治療食事療法をまず最初に行う基本治療とし、それでも改善しない場合は、妊娠期間においてインスリン療法を行うこともあります。

経口血糖降下薬は胎児への奇形リスクがあるため服用できません。

検査について

糖尿病を診断する際は、血液検査などによる慢性高血糖の確認、経口糖負荷試験によるインスリン分泌動態の評価、悪性腫瘍やホルモン異常などの原因検索、および症状、臨床所見、家族歴、体重歴などを参考にして総合的に判断します。

また、糖尿病は初期のうちは自覚症状がほとんどありませんので、患者様の病状を把握するためには血糖値やHbA1c※(ヘモグロビン・エーワンシー)の値を定期的に検査していく必要があります。

糖尿病診断基準

- (1) 空腹時血糖値 126mg/dL以上

- (2) 随時血糖値 200mg/dL以上

- (3) 経口糖負荷試験 2時間値 200mg/dL以上

- (4) HbA1c(NGSP:国際標準値)6.5%以上

- 初回の検査で上記いずれを認めた場合、糖尿病型と判定

- 別の日の検査⑴〜⑶で再び糖尿病型が確認された場合は糖尿病の診断

- 初回でも⑴〜⑶のいずれかと⑷が確認されれば、糖尿病の診断

- 初回でも⑴〜⑶のいずれかと典型症状(口渇・多飲・多尿・体重減少)あるいは確実な糖尿病網膜症の診断があれば糖尿病の診断

血糖値が高くなると、ブドウ糖が赤血球中のヘモグロビン(Hb)と結合します。これがHbA1cと呼ばれるもので、血糖値が高ければ高いほど、この値も高くなります。ヘモグロビンの寿命が約4ヵ月であるため、HbA1cは過去1~2ヵ月における血糖の平均的な状態を示すと考えられています。HbA1c値は糖尿病治療において最も大切な管理指標となっており、合併症の進行との関連性も深く、7.0%未満(国際標準値)が一応のコントロールの目安となります。

治療について

先述の通り、1型糖尿病の治療ではインスリンを適切に補充(強化インスリン療法)を行い血糖値をコントロールすることで、発症前と同様の生活を送ることができます。

2型糖尿病では、血糖値を正常に保ち、同時に体重・体組成や血圧、血中脂質等も良好な状態に保つことで様々な合併症などを防ぐようにします。

なお2型糖尿病の治療の基本は、食事療法(適正な量のエネルギー摂取と栄養バランスの良い食事など)と運動療法です。特に食事療法は重要であり、最近では糖質制限を行うことが広く盛んに行われています。その効果についてのエビデンスも徐々に出てきておりますが、否定的な見解もあり結論はまだ出ておりません。今後も検証していくべきですが、糖尿病においても専門医の管理下で治療すれば安全でかつ一定の効果を認めます。短期的なダイエットではなく、先を見据えた中長期的な食習慣の改善が重要ですから、時間をかけて計画していくべきと考えます。当院では糖質制限をベースにしていかにバランスの良い食事を摂っていくべきかを、栄養・代謝の観点から皆様と一緒に考えていきます。

運動療法も血糖管理に非常に有効な手段です。先述の通り、インスリンの作用を考えれば、血糖を下げるためには筋肉への糖の取り込みが極めて重要です。運動により筋肉の糖需要が増え、血糖の降下に繋がります。特に下半身の筋力トレーニング負荷は有効であると考えます。

2つの療法を行っても改善がみられない場合は、検査結果も踏まえ薬物療法として血糖降下薬の服用やGLP-1受容体作動薬やインスリン注射も追加します。

糖尿病の薬について

〜病態にあわせて経口血糖降下薬を選ぶ〜

| 機序 | 種類 | 主な作用 | |

|---|---|---|---|

| インスリン分泌非促進系 | a-グルコシダーゼ阻害薬(a-GI) | 腸管での炭水化物の吸収分解遅延による食後血糖上昇の抑制 | |

| SGLT2阻害薬 | 腎臓でのブドウ糖再吸収阻害による尿中ブドウ糖排泄促進 | ||

| チアゾリジン薬 | 骨格筋・肝臓でのインスリン抵抗性改善 | ||

| ビグアナイド薬 | 肝臓での糖産生抑制 | ||

| インスリン分泌促進系 | 血糖依存性 | イメグリミン | 血糖依存性インスリン分泌促進 インスリン抵抗性改善作用 |

| DPP-4阻害薬 | GLP-1とGIPの分解抑制による血糖依存性のインスリン分泌促進とグルカゴン分泌抑制 | ||

| GLP-1受容体作動薬 | DPP-4による分解を受けずにGLP-1作用増強により血糖依存性のインスリン分泌促進とグルカゴン分泌抑制 | ||

| 血糖非依存性 | スルホニル尿素(SU)莱 | インスリン分泌の促進 | |

| 速効型インスリン分泌促進業(グリニド薬) | より速やかなインスリン分泌の促進・食後高血糖の改善 | ||

一般に、膵臓に直接働きかけインスリン分泌を促進する薬と、膵臓以外に作用してインスリン抵抗性を改善させ血糖を下げる薬があります。

当院では主に後者を使用します。

- ビグアナイド薬(メトホルミン・メトグルコ):一般に第一選択

- SGLT2阻害薬(ジャディアンス・フォシーガ・ルセフィ・カナグル・スーグラ・デベルザ)

- DPP-4阻害薬(ビルダグリプチン/エクア・トラゼンタ・テネリア・オングリザ・ジャヌビア・スイニー)

- αGI製剤(ボグリボース・アカルボース・ミグリトール)

※先述の通り、インスリン分泌促進薬であるSU薬・グリニド薬は極力使用していません。

〜GLP-1受容体作動薬・GIP/GLP-1受容体作動薬〜

特に肥満を伴う2型糖尿病で使用します(保険適用あり)。

GLP-1受容体作動薬(トルリシティ・オゼンピック・リベルサスなど)

GLP-1とは、下部小腸から分泌される消化管ホルモンの一種です。食事をすると分泌され主に下記の作用を行います。

- (1) 血糖が上昇したときだけインスリンの分泌を促進

- (2) 血糖を上昇させるホルモンであるグルカゴンの分泌を抑制

- (3) 胃腸の動きを遅くし、内容物の排泄を遅延

- (4) 満腹中枢に働いて、食欲を抑制

GLP-1受容体作動薬は、生体のGLP-1が体内での作用時間が数分と短いため、効果が長時間持続するようにその受容体に働きかける薬です。

あたかも糖質を摂取したかのような状況を体に錯覚させて、満腹感を感じ食行動を抑えるものと理解いただけると良いでしょう。

GIP/GLP-1受容体作動薬(マンジャロ)

GIPも消化管ホルモンの一種です。生体ではインスリン分泌を増やし脂肪細胞に働き脂肪の取り込みや合成を促進するため太りやすいのですが、GIP受容体を刺激すると、GLP-1の効果(上記(1)〜(4))が高まり逆にGIPによる抵抗性が改善し、GLP-1受容体作動薬よりも強力な体重抑制効果が現れることが知られています(デュアルアゴニスト効果)。

各々上記作用のため、血糖コントロールだけでなく体重コントロールにも向いておりますが、肥満治療のみの場合は保険適用外となります。

米国の内科学会(American College of Physicians)の最新のガイドライン2024によれば、DPP4阻害薬はファーストラインから外されています。本剤による治療効果(死亡・心血管系予後改善)を示すデータが不足しており、強く推奨されないという勧告です。代わりに、SGLT2阻害薬・GLP-1受容体作動薬・GIP/GLP-1受容体作動薬を心腎保護目的で早期に優先使用することを、米国・欧州の糖尿病学会系(ADA/EASD)のコンセンサスにおいても推奨されています。腎臓学会系のガイドライン(KDIGO2022)では、2型糖尿病+慢性腎臓病(CKD)患者においてSGLT2阻害薬を強く推奨しております。GLP-1受容体作動薬の腎保護効果に関する研究や論文報告もあります。あくまで欧米人に関する話ですので人種・体格差は考慮されるべきですが、日本・東アジア地域においても使用を考慮できる症例では積極的な使用が望まれます。

合併症:糖尿病性腎症の予防について

糖尿病性腎症は現在末期腎不全・維持透析導入患者数の原因疾患の第一位で他の疾患を圧倒しており、深刻な医療問題の一つです。腎臓内科のセクションで詳記しておりますが、本症は腎臓だけでなく全身の血管・臓器の障害を伴っているため生命予後も非常に悪く、透析導入に至る前に心臓・脳血管などに致命的な障害を起こす可能性も非常に高いのです。ですから、糖尿病の方は腎症を合併したりそれ以上進行しないように、早期から腎臓専門医での診療を受けることが必要です。2016年、厚生労働省・日本医師会・糖尿病対策推進会議により糖尿病性腎症重症化予防プログラムが策定され、現在全国の各自治体で様々な試みがなされております。非専門医から専門医・専門機関への円滑な紹介・連携を行うことを目標としていますが、今後は糖尿病患者様自らが腎臓の状態と全身のリスクを把握し迅速に行動していくことも極めて重要と思われます。まずは、定期的な採血・採尿検査(アルブミン尿)を行うことが必要です。

かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準

(作成:日本腎臓学会、監修:日本医師会)

| 原疾患 | 蛋白尿区分 | A1 | A2 | A3 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 糖尿病 | 尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr) |

正常 | 微量 アルブミン尿 |

顕性 アルブミン尿 |

||

| 30未満 | 30-299 | 300以上 | ||||

| 高血圧 腎炎 多発性嚢胞腎 その他 |

尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr比 (g/gCr) |

正常 (-) |

軽度蛋白尿 (士) |

高度蛋白尿 (+-) |

||

| 0.15未満 | 0.15-0.49 | 0.50以上 | ||||

| GFR区分 (mL/分/ 1.73m2) |

G1 | 正常 または 高値 |

≧90 | 血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば 生活指導・診療継続 |

紹介 | |

| G2 | 正常 または 軽度低下 |

60-89 | 血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば 生活指導・診療継続 |

紹介 | ||

| G3a | 軽度- 中等度低下 |

45-59 | 40歳未満は紹介、 40歳以上は 生活指導・診療継続 |

紹介 | 紹介 | |

| G3b | 中等度- 高度低下 |

30-44 | 紹介 | 紹介 | 紹介 | |

| G4 | 高度低下 | 15-29 | 紹介 | 紹介 | 紹介 | |

| G5 | 末期腎不全 | く15 | 紹介 | 紹介 | 紹介 | |

上記以外に、3ヶ月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかに紹介。

上記基準ならびに地域の状況等を考慮し、かかりつけ医が紹介を判断し、かかりつけ医と専門医・専門医療機関で逆紹介や併診等の受診形態を検討する。